小説 泣こよかひっ飛べ ー第2回 約束|芝 修一

(前回までのあらすじ)

日本がまだ平和にまどろんでいた江戸時代後期。

九州、鹿児島の破れ寺に集まった四人の武士の少年たちは、大きな計画を話し合っていた。三男坊の洋介、次男坊の圭介、男八人兄弟の八番目の捨八。長男ではない三人は、武者修行に出て武功を立て、出世することを夢みる。明日の朝、あの舟で、武者修行の旅に出発(で)ようと約束し、家路についた。

翌朝。夜明けの薄ぼんやりとした光がかすかに灰色の海に色彩をつけ始めたと思う間に、遥か大隅の山々の頂がにじむように橙色に染まってきた。それがだんだんと濃くなって、やがては白っぽくなると、いよいよ、桜島の肩口あたりからせり上がるように太陽が姿を見せ始めた。

暗い中ではボーッとして怖そうに見えた岸辺の松並木も、次第次第に枝がはっきりしてきて、いつもの見慣れた景色になってきた。

その松の枝に張られた蜘蛛の巣に、無数の朝露の玉がかかって、一つ一つが朝日にきらきらときらめいている。

海は油を張ったように静かで、白砂に打ち寄せる波もない。

漁師の舟は夜明け前に沖に出ていて、港には浜之市に向かう通い舟だけが一艘、人影のない舟着場に横付けされている。舟出の支度をする舟頭の汲みだす垢*1の音が、朝凪の水の面を走って、静かな松林にこだましている。それに応えるように、そこここで海鳥が鳴いた。それは一定のリズムになって続き、港じゅうに響かせている。それが何度か繰り返された後だった、舟着場から二十間*2ほど離れた松林の中から、けたたましい鳴き声がしたかと思うと、一群の海鳥が飛び出して、そのまま海面をかすめるように桜島の方向に飛んでいき、やがて島影に飲み込まれて姿が判然としなくなった。舟頭が驚いた様子で首をもたげたが、海鳥を見るでもなく、すぐまた垢くみにかかった。

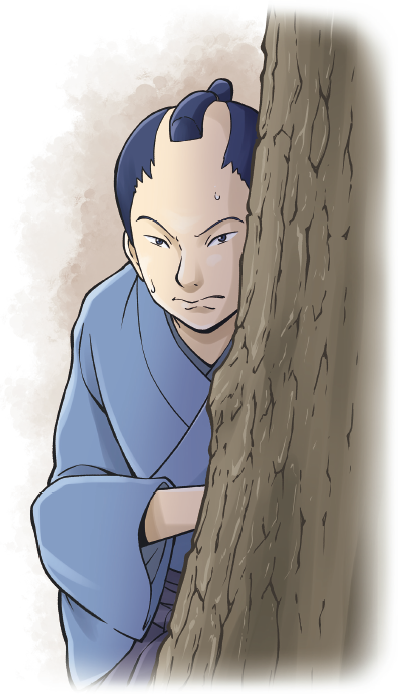

海鳥が飛び去った辺りを見ると、立ち並ぶ松の木々の中でも一際大きな松の根元に、ジーッと舟着場をうかがうように立つ人影があった。

捨八である。

だが、どうしたことか、その姿は、服装も腰の大・小も一つとして、昨日と変わるところがない。手荷物一つあるわけでもない。左半身・顔半分を緑の葉影に黒々と見える松の幹にピッタリとつけ、右手で刀のツバを押さえた格好で、ただ、潜むようにして舟着場をうかがっている。

捨八は、しばらくの間、舟着場を見ていたかと思うと、今度は、町から舟着場に続く海沿いの道のちょうど岬の曲がり角の辺りを長いこと見つめていた。そして道を逆に辿るようにして再び舟着場に目をやった。

舟着場は相変わらず舟頭の他に人影もなく、まったくの空虚である。捨八はホッ!と息をついた。

町から続く道や、舟着場が空虚であればあるほど、捨八は、自分の心が漠然とした希望の糸で繫がれているような気がした。

このまま二人が来なければ、どんなにかいいだろうと捨八は思った。

しかし、そう思えば思うほど、それがより鮮明になり、反対に、捨八の心には染み出す地下水のように重苦しい後悔が生まれてくるのだった。

「あんな話するんじゃなかったなぁ」

捨八は額を松の木にもたせかけて、そう呟いた。

昨日がなければよかったんだ。捨八は心からそう思った。

捨八のそうした思いとは裏腹に、時間が経つにつれて、舟着場には一人、二人と舟客が集まり始めた。それにつれて捨八の心には言いようのない不安が生まれてきた。それはだんだん募ってきて、捨八の心を苦しめた。

「どうしよう」

捨八は、何かを考えようと思い、唇を噛み、眉根を寄せてみた。が、何をどう考えたらよいのか、思慮の輪郭がぼやけていて考えがまとまらず、同じところをぐるぐる廻りするだけで、しまいには、「どうなるのだろう」という心細い感情が湧いて、ますます捨八の心を苦しめるのだった。

*1 垢……舟底にたまった水。

*2 二十間……約36メートル。

(『月刊なぜ生きる』令和4年3月号より)

続きは本誌をごらんください。

『月刊なぜ生きる』令和4年3月号

価格 600円(税込)