【小説】泣こよかひっ飛べ

第8回 綱ん番

(前回までのあらすじ)

桜島を臨む港から、「武者修行の旅に出よう」と約束した捨八たち。残るように言われた啓一郎だったが、一人舟に乗り出発してしまった。不安や躍動を胸に懐きながら、浜之市の港に到着。しかし、思い描いていた武者修行の旅とは異なり、何もかも不本意だった。そんな中、町人の子供たちが繰り広げる遊びに条理だった形を見て、啓一郎は驚きと感動を覚えるのであった。

◆◇◆

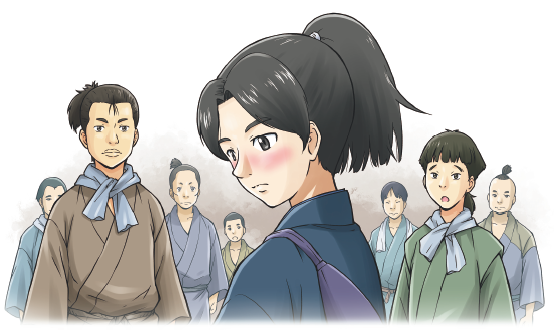

宮司が立ち去ると、子供たちがぞろぞろ寄ってきて、真っ黒い顔のぎらぎらした瞳で啓一郎を遠巻きに見つめた。どれもこれも似通ったなりをしている。

すると、遠巻きの一人だけ手拭いを鉢巻にした子が、小一段高い石段にいる信吉めがけて小石を投げた。小石は信吉の背中に当たった。

信吉はことさら顔色も変えず、肩越しに振り向いた。信吉にはそれがどういうことかわかっている。これは子供たちの間で行われている好奇心に対する意思の伝達、問いかけなのだ。

信吉は小石の飛んできた方へ向かって答えた。

「旅に行くんだって」

「どこへさ」

鉢巻が聞いた。

信吉はちょっと首をかしげて、振り返って、下から見上げるようにして、啓一郎に取り次いだ。

「どこ?」

「どこって……」

啓一郎はちょっと戸惑った。実のところ啓一郎はそのことを宮司に聞かれなくて安堵していただけに、これには不意をつかれた気がした。それに実際、どこへ行こうというあてもないのだ。しかし、ここで怯んじゃいけないと思うから

「あてなどない」

と、傲然と項を反らした。

「あてがないって」

「ふーん、へんだなあ」

と鉢巻が言った。

「行き先がないって、へんじゃないか」

「へんだ」

「へんだな」

子供たちの間に腑に落ちない不満とともに「家出かな……」という疑いや、「勘当されちゃったんかぁ……」といった同情が、ざわざわと広がった。

龍伯・義久公の開闢以来、浜之市には港奉行所がおかれ武士もいるが、今は出先のため、多くは加治木からの月当番で、家族は残して言わば単身で赴任する。そのために、武士の子はめったに見かけることがない。たまに見かけたとしても親の赴任地を訪れる家族連れである。

それが、子供にしては結構なこしらえの大小と、整った服装の、それも旅装束の啓一郎を見ては、心中穏やかでないのは無理もない。

「武者修行だ」と、辰吉が小一段高い石段から子供たちの心配に答えるように言った。

「お前たちは、何も知らないんだ。武士がするあてのない旅というのは、武者修行って言うんだ」

「なんだ、浪人か」と鉢巻が言った。

「浪人なもんか。浪人は仕官を探して歩いているんだ」

「ふん、じゃ、武者修行って何を探して歩くのだい」

「そりゃ決まっている。強い相手だ」

「それでも、こないだの晩〝魚辰〟の前で浪人が二人して斬り合いをしていたの、見ただろう」

「あれは、ただの喧嘩だ。── 武者修行じゃない」

「斬り合いをしないで何をするのさ」

鉢巻はなかなか納得しない。

「斬り合いはする。斬り合いはするが、同じ斬り合いでも、ちゃんと手順を踏んでするんだ」

「手順って、どんなさ」

「それはな、まず書状を書く。いついつ、どこどこで、誰それの立ち会いのもと、誰が誰と試合をする……。それを高札にして角に立てる。〝この試合は遺恨のないものである〟と、前もって知らせるのだ。──魚辰の前なんかでやるもんか。 時には道場破りもするんだ。勝ったら、その証として道場の看板を持ち帰る。そうしながら一段と強い相手を探す。だから腕に覚えがなくちゃ武者修行には出られないんだ」

辰吉は淡々として話した。

「強いんだね。そいじゃ」と、誰かが言った。

「強いさ、そりゃ……」と、答える者もいる。

「でも小っちゃいや」と、言う声もする。

「何人斬ったのかな」と、言うのもいる。

「流派はなに……」

口々に、そう言いながら、子供たちは啓一郎のそば近く寄ってきた。

子供たちは、辰吉が話す一部始終のことはいかにも本当のことのように思えるのだが、辰吉のいう武者修行の定義と、服装は立派でもこの小さな啓一郎との取り合わせにどうしても納得がいかず、疑いではない深い興味をもって見つめていた。啓一郎はその視線を強く感じた。それを感じるや否や、ほとんど反射的に顔が赤くなった。

(『月刊なぜ生きる』令和4年9月号より)

続きは本誌をごらんください。

『月刊なぜ生きる』令和4年9月号

価格 600円(税込)