「分身ロボット」が夢をつなぐ

「寝たきり」になってもずっと「出会い」の喜びを

株式会社オリィ研究所 代表取締役 所長

ロボットコミュニケーター

吉藤 オリィさん

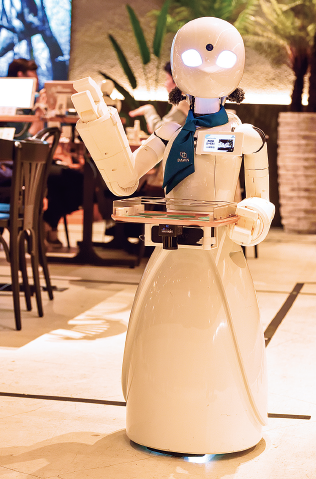

ロボットが食事や飲み物を運んできて、お客さんと会話もする。そんな近未来的なカフェが東京・日本橋で人気を集めている。ロボットを動かすのは人工知能ではなく、病気や介護などで外出が難しくなった人たちだ。パソコンなどで遠隔操作するシステムなので、「たとえ寝たきり状態になっても、ロボットが自分の『分身』としてさまざまな場所で活動できるのです」と開発者の吉藤オリィさんは語る。活躍の場を広げつつある分身ロボットはなぜ生まれ、どんな可能性を秘めているのだろうか。

ロボットのウエイター

お客さんと弾む会話

このカフェがあるのは、日本橋本町の昭和通りの交差点に面した高層ビルの一階。入り口には「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」とある。観葉植物の置かれた静かな店内では、注文を受けたロボットが食事を運び、ロボットと雑談するお客さんの姿もある。

店の奥では、大きなバリスタ・ロボットが、湯気の立つエスプレッソ・コーヒーを淹れている。SF映画の世界に迷い込んだようでもある。入り口の案内係のロボットから「こんにちは!」と声をかけられた。

アーモンドのような目をしたロボットは身長約120センチ。話をしてみると、操作しているのは、青森県に住む女性だった。「内蔵されたカメラやマイク、スピーカーで会話することができるんです」と言う。

ロボットのパイロット

全国、海外からも

彼女は病気のため自宅での生活が長く、2年前の開店以来、「週2、3日」のペースで働いている。「初めての方は皆さん、私が青森の自宅にいますと言うと、驚かれますね。私もいろんな方とお話ができて世界が広がりました」と楽しそうに笑った。

ロボットを操作する「パイロット」に登録しているのは約70人。日本全国のほか、イタリア、豪州など海外から登録する人もいる。病気やケガで寝たきり状態になった人、介護や育児などで外出が難しい人など理由はさまざま。店内では常に6、7体のロボットが、生身のスタッフとともにチームワークよく働いている。

スカウトされて

広がるロボットの職場

「カフェを始めて驚いたのは、パイロットとお客さんの会話が自然に始まることです。配膳する仕事の手が足りなくなって困るほどでした」と吉藤さんは、分身ロボットならではの接客風景を話してくれた。

「ふつう、店員とお客さんが雑談することはないですよね。ところがここでは、『どうやって操作するの?』といった質問から話が展開して、けっこう仲良くなるんです。一緒に記念写真を撮る人もいて、思わぬ出会いの場が広がっていきます」

こんなロボットの“特性”に注目して、お客さんから「うちで働いてみないか」と、スカウトされるパイロットも少なくない。「大手の通信会社では、受付のロボットが来客を会議室まで案内しています。お客さんが珍しく思って会話も弾むようです」

このほかロボットは、公共施設の売店で商品案内をしたり、ハンバーガーショップで働いたりするほか、体を動かせない子どもが分身で授業に出席することにも活用されるなど、いろいろな場所で歓迎されている。「新しい社会参加の形として、分身ロボットは活動の場をますます広げるでしょう」と未来を展望する吉藤さん。分身ロボットの開発に傾ける情熱は、どこから生まれてくるのだろうか。

不登校の少年時代

苦しかった「孤独」

吉藤さんの研究の原点には、子どもの頃のつらい体験がある。

幼い頃から体が弱く、集団行動が苦手だった吉藤さんは、小学5年生から中学生にかけて不登校になった。中学ではいじめにも遭い、孤独を深めたという。

「自分の居場所がなく、自分を肯定できない状態は、本当に悪夢の経験でした。周りに迷惑ばかりかける自分なんかいないほうがいいとも思いました。自分が存在することで、喜ぶ人がいないというのは本当につらいのです。そんな孤独が続くと思考力も低下して認知症みたいになるんですね。だから自殺してしまう人もいるのです。あんな孤独にはもう二度と戻りたくないです」

こうした孤独体験が、分身ロボットの開発として花開くまでには、さまざまな「出会い」があったという。

「孤独」を解消することに

人生を使おう

──不登校から抜け出したのは、どんなきっかけからでしょうか。

中1の時、母親が応募したロボットコンテストで、優勝できたことが自信になりました。もともとものづくりは好きで、ロボット作りで尊敬する師匠(先生)のいる工業高校に進学し、電動式の車いすの研究をしました。

── その車いすの研究が、「科学のオリンピック」と呼ばれる「国際学生科学技術フェア」(ISEF・米国開催)のチーム研究部門で3位という快挙を達成したのですね。

その時、他の国の参加者たちが生涯をかけて研究に打ち込む姿に触れて、「本当に自分は一生、車いすの研究でいいのか?」という疑問が芽生えました。「何のための人生なのか」「死ぬまでにやるべきことは何か」と考え込む中で、見えてきたのは、私自身が苦しんだ「孤独」というテーマでした。車いすの開発で高齢者の話を聞いていると、周りに迷惑をかけるから、外に出ない、話もしないという人が多く、皆さん、「孤独」というストレスを抱えていました。

それで高校を卒業する前、人間の「孤独」を解消することに、残りの人生を使おうと誓ったのです。

(『月刊なぜ生きる』令和5年4月号より)

続きは本誌をごらんください。

『月刊なぜ生きる』令和5年4月号

価格 600円(税込)