小説 泣こよかひっ飛べ ー第5回 夢|芝 修一

(前回までのあらすじ)

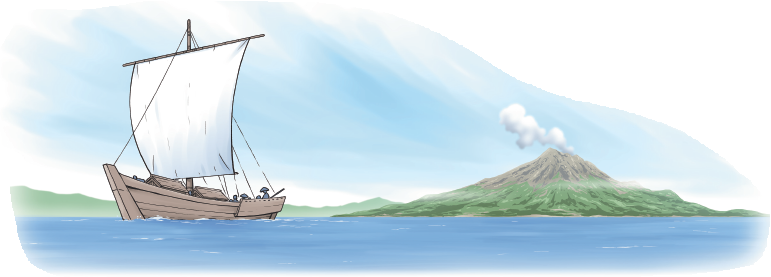

桜島を臨む港の舟を見て「武者修行の旅に出発しよう」と約束した捨八と圭介と洋介。まだ幼い啓一郎は残るように言われた。しかし、翌日、約束した3人は来ることなく、啓一郎はただ1人、舟に乗り込んでしまう。舟は出発し、乗客の話に耳を傾けていた啓一郎であったが、次第に自分だけ取り残されたような気持ちになっていくのであった。

舟に乗り込んだ当初は刀の柄に右手を置いて、一刻の緩みもなく緊張していた啓一郎の心も、次第に緩んできて、今まで気づかずにいた自分の心が見えてきだした。

いったいこの旅は啓一郎にとってそんなに重要なものではなかった。それより早く旅を済ませ──それも4人一緒だ──元のとおり少しも変わらない生活をすればいいと、つい舟に乗り込むまでは、そう思っていたのだ。それが、こうして舟が竜个水を過ぎ、大崎鼻を越しいよいよ桜島も遠くなり、里の人もまばらになって、とうとう見えなくなると、自分の身近なものが一切遠ざかっていくような、不安が兆したのだ。

これからどこへ行くのだろう。

それは、昨日の夜寝る前に、少しは想像した旅先での出来事にはまったく出てこない、予想外の心持ちだった。少なくとも、啓一郎の心の目は、こうして離れていこうとしているものよりも──もち論、未来の希望に輝く少年の空想とはいわないまでも──これから啓一郎を待ち受けているものを見ていたはずだ。

啓一郎は自分のとった行動を思うと、急に不安になり、これから自分にどういう出来事が降りかかってくるのか想像することさえできなかった。その反面、とにかく、自分がもう取り返しのつかない、引き返すことのできないことを始めたことは強く感じた。

一方で、もう少し細かに啓一郎の心中に立ち入って見ると、1人で旅立ったことの不安な心持ちのかたわら──たしかに、学問所で学んだ他国のものに触れてみたいという思いもあったには違いないが──捨八、圭介、洋介の3人が武者修行の旅に出るのに、もし自分だけが行かずにいたら、残された自分が武士の子弟として恐ろしい屈辱を受けることになるかもしれないという、他人の意思で旅に出るのだという思いが、啓一郎自身は強く意識することはなくとも、心の深層部にあったことは、たやすく推測できるだろう。

啓一郎はさざ波のように遠ざかっていく遠景を見ていた。

のこぎりの歯の形をした山々の、高い輪郭が朝空に青く輝いている。木々に隠された家々の屋根が、緑の茂みの間からわずかに覗いている。啓一郎は、舟の進むままに、それを眺めていた。啓一郎は決して泣きはしなかった。だが、胸には石のように重たいものが乗っかっていた。

(『月刊なぜ生きる』令和4年6月号より)

続きは本誌をごらんください。

『月刊なぜ生きる』令和4年6月号

価格 600円(税込)